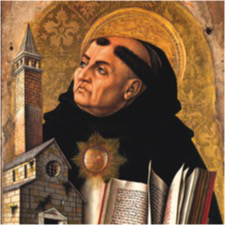

Jeder Mensch ist auf Gott ausgerichtet, ob er es weiß oder nicht: Der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches, sagt Blaise Pascal († 1662). Dasselbe meint Thomas von Aquin († 1274) mit „Seele“: Unser – leibhaftig vollzogenes – Geöffnet-Sein auf Gott hin. Wie lässt sich die Rede von „Seele“ und „Leib“ für heute übersetzen?

Info & Anmeldung

Was würde dem Gottesdienst fehlen, gäbe es keinen Gesang? Lieder aller Epochen geben auf diese Frage eine vielstimmige Antwort: klagend, mitfühlend, erlöst jubelnd, um den Geist Gottes für eine veränderte Welt bittend usw. Tauchen Sie ein in das Liedgut der Jahresfeier von Ostern. Es führt in die Tiefe der gefeierten Geheimnisse und ermöglicht geistliche und emotionale Teilnahme daran.

Info & Anmeldung

Der Barock ist die kulturelle Antwort auf die große Katastrophe des 30-jährigen Krieges, der mehr als zwei Drittel der Bevölkerung der Region Oberschwaben das Leben gekostet hatte. Diese Antwort ist nicht triumphalistisch-imperial. Vielmehr entwickelt der oberschwäbische Barock „sozial-therapeutische Räume und Bildprogramme“, die dem Tod nicht das letzte Wort lassen, weil sie einen Blick in den Himmel öffnen. Mit dieser Botschaft fasziniert er bis heute.

Info & Anmeldung

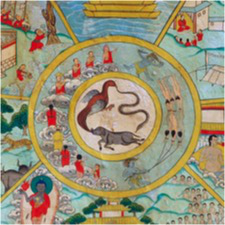

Kann es eine Antwort auf die Frage nach dem Leid und der Herkunft des Bösen in der Welt geben? Der Spezialkurs vermittelt die verschiedenen Weisen des Umgangs mit der Erfahrung von Leid in den Traditionen und Theologien der biblischen Religionen und des asiatischen Weltbilds sowie ihre Konsequenzen für das Selbstverständnis des Menschen.

Info & Anmeldung

Anlässlich des 800. Geburtstags des "Doctor Angelicus" Thomas von Aquin werden vier Aspekte seines Werkes vorgestellt: Thomas als Theologe, als Exeget, als Lehrer von Gebet und Moral. Es wird deutlich werden, welche wertvollen Impulse Thomas für das heutige Nachdenken über Gott und für das Glaubensleben immer noch gibt.

Info & Anmeldung

Eine Sprache – drei unterschiedliche Prägungen der Katholischen Kirche: in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. In diesem Spezialkurs wird die spezifische Situation der Katholischen Kirche in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland geschildert, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgearbeitet und ein Dialog unter Nachbarn gesucht.

Info & Anmeldung

Die postkoloniale Perspektive zielt darauf ab, die sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Folgen des Kolonialismus zu verstehen und zu analysieren. Koloniale Strukturen und Machtverhältnisse prägen bis heute auch Theologie und kirchliches Handeln. Der Spezialkurs bietet eine Einführung in postkoloniale Theologien und zeigt exemplarisch ihre Bedeutung für das Verständnis von Kirche und Liturgie.

Info & Anmeldung

Die Idee, dass es Engel wirklich gibt, wird heute einerseits belächelt, andererseits energisch diskutiert und vehement anhand eigener Erfahrungen verteidigt. Welche bildlichen und schriftlichen Aufzeichnungen können uns im eigenen Nachdenken über die Welt der Engel unterstützen?

Info & Anmeldung

Heilig bezeichnet grundsätzlich etwas, das vom Profanen, von der Welt, dem Alltag abgegrenzt ist und eine besondere Verbindung zum Göttlichen hat. Was ist nun genau das Heilige und was ist uns überhaupt noch heilig? Der Spezialkurs bietet Hintergrundinformationen über das Heilige (Personen, Orte, Gegenstände und Zeiten) und gibt Hilfestellung für eine bewusstere Begegnung mit dem Heiligen.

Der Kurs bietet erste Informationen zum das Thema „das Heilige“. Er richtet sich primär an Interessierte, die sich mit der Theologie noch nicht tiefer beschäftigt haben. Es werden keine Vorkenntnisse voraussetzt.

Info & Anmeldung

Die zentralen Schriften des Neuen Testamentes sind die vier kanonischen Evangelien. Auf je spezifische Weise erzählen sie das Leben und Wirken Jesu, berichten von seinem Tod und verkünden seine Auferstehung. Erfahren Sie bibelwissenschaftlich Fundiertes über die Theologie und Bedeutung der Evangelien!

Info & Anmeldung

Ephesus ist ein bedeutender Ort der Religionsgeschichte und beheimatete mit dem Artemision eines der prominentesten Heiligtümer, mehrere frühchristliche Pilgerheiligtümer und Begräbnisstätten sowie die architektonisch exzeptionelle Isa Bey-Moschee. In dieser Metropole von eminenter archäologischer, historischer und theologischer Bedeutung, mit einer der ältesten christlichen Gemeinden überhaupt, begeben wir uns auf die Spuren der Apostel Paulus und Johannes sowie der Gottesmutter.

Info & Anmeldung

Biblische Texte und Aussagen wurden und werden oft missverstanden. Dieser Kurs rückt schwerwiegende Fehldeutungen zurecht.

Info & Anmeldung

Es ist bemerkenswert, dass die Oper bei zunehmender Säkularisierung der Gesellschaft im 19. und besonders im 20. Jahrhundert wachsendes Interesse an religiöser Thematik zeigt. Auf der Bühne werden private wie öffentliche Gebete gesungen, ganze Szenen spielen in Kirchen. Christlich motiviertes Verhalten findet sich nicht bloß in Opern mit eindeutig religiösem Hintergrund, sondern auch in vielen Werken mit rein weltlicher Handlung.

Info & Anmeldung

Götter und Heroen scheinen aus der Zeit gefallen – doch die mit ihnen verbundenen Vorstellungen sind bis heute wirkmächtig. Tauchen Sie ein in eine spannende und gegenwärtige Vergangenheit.

Info & Anmeldung

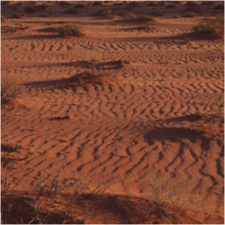

In der Bibel und in der christlichen Glaubensgeschichte spielt die Wüste eine bedeutende Rolle: von den „Wüstenvätern“ bis in die Gegenwart. Der Spezialkurs erschließt die Grundzüge einer „Spiritualität der Wüste“ und gibt Impulse für das eigene Leben.

Info & Anmeldung

Kriege dominieren die Weltgeschichte: Sie sind rasch begonnen und schwer zu beenden. Als Lebensthema fast jeder Generation müssen deshalb Frieden, Verteidigung, Widerstand und Versöhnung immer wieder neu reflektiert, begründet und (neu) gelernt werden.

Info & Anmeldung

Wozu ist die Emotion Trauer gut? Trauern alle Menschen gleich? Warum ist Trost wichtig? Jeder braucht Trost, möchte aber nicht billig vertröstet werden. Dieser Spezialkurs sensibilisiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit Trauer und Trost.

Info & Anmeldung

Muslimische Gläubige sind die „jüngeren Geschwister“ von Juden und Christen und leben wie diese in religiös heterogener und weltweit kultureller Vielfalt – auch in Europa und Österreich. Lernen Sie die Weltreligion Islam von ihren bereichernden Seiten her kennen: religiöse Tugenden, philosophische und mystische Traditionen und ihr Potential für Bildung, Aufklärung, Demokratie, Toleranz und Frieden.

Info & Anmeldung

Die katholische Sexuallehre ist eine ewige Baustelle: Sie birgt einigen Reichtum, trägt aber die Hypothek einer langen leib- und lustfeindlichen Geschichte. Es ist an der Zeit intime Beziehungen weniger unter dem Aspekt ihrer Normierung zu beurteilen, sondern zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität zu befähigen – im Einklang mit Bibel, Tradition und Humanwissenschaft.

Info & Anmeldung

Was macht Europa aus? Aus welchen Wurzeln und Einflüssen speist sich das „christliche“ Abendland? Der Spezialkurs eröffnet einen Blick auf einen Jahrtausende alten Kulturraum, aus dem sich die europäische Kultur mit ihren Religionen, den spezifischen Formen von Kunst und Architektur, ihren politischen und wissenschaftlichen Weltdeutungen entwickelt hat.

Info & Anmeldung